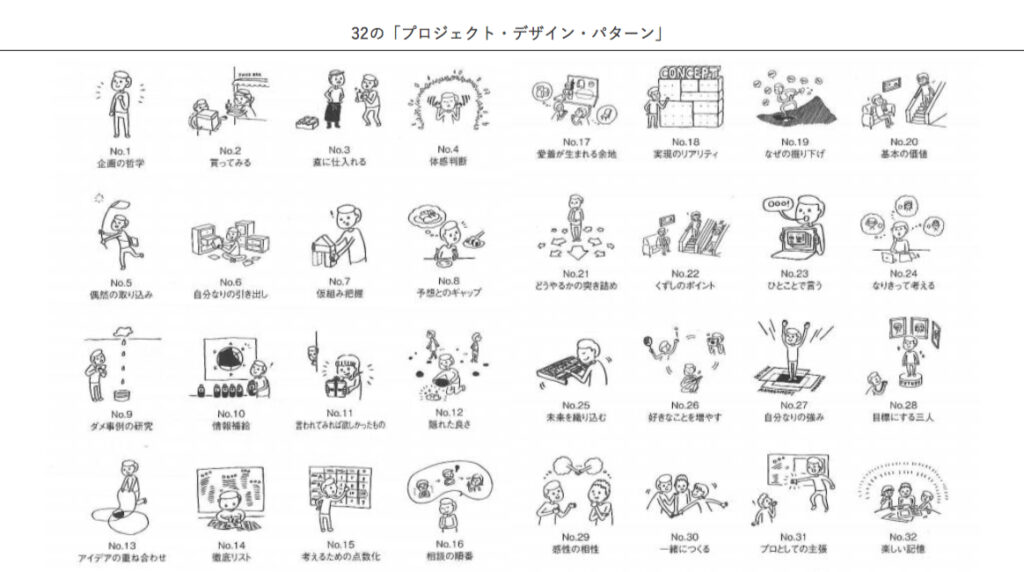

UDS創業者である梶原の企画の立て方のコツを、慶應大学井庭先生と共著で32のパターンにまとめた「プロジェクト・デザイン・パターン」(以下、PDP)。先日は韓国でも発売がされ話題になっています。この書籍をテキストに、UDS代表の中川が全4回のジェネレーターを務め、第一線で活躍するゲストの企画のパターンを学びながら、企画力を高めるラボ。2017年にスタートし、今回第3期を開催しました!

パターンランゲージとは

第1回のゲストは、共著者である井庭 崇さん(慶應義塾大学 SFC 総合政策学部 准教授/(株)クリエイティブシフト代表取締役)。PDPの基礎の解説から、企画者としての井庭先生のパターンの紹介、実際にパターンを使ったワークショップなど初回から盛りだくさんの内容。

「パターンランゲージは『中空の概念』。つまり"理念"と"マニュアル"の中間。"理念"ほど抽象的ではなく、"マニュアル"ほど具体的すぎない。自分で考えて作ることができるもので、それを言語化したもの」と解説します。

ワークショップでは、パターン活用のツールとして、PDPカードも登場。参加者同士がパターンを切り口にお互いの経験を語り合うことができる、便利なツールで初対面でも対話が盛り上がります!

「体験ギフト事業と、長期雇用を促すソウ・エクスペリエンスの働き方」

第2回のゲストは、体験ギフトの先駆け的な存在のソウ・エクスペリエンス(株) 西村琢さん。その社風や働き方でも注目が集まる企業です。

取材も多く受けたという「子連れ出勤」、実は西村さん自身のニーズからはじまり、それを会社全体に広めたものでした。自分自身が実際にやってみることから、そこにある普遍性を見出して発信することで企画を作っていったという例です。

次に話題は「新規事業のつくり方」へ 。まず効果的な問い(例:「彼はどうすれば陶芸を始めるのか」)を立てると、それに対する仮説(例:「ギフトでもらった ら始めるのではないか」)が生まれます。考えるネタを発信することで 、よい情報や人が自然と集まる仕組みができます。これを突き詰めていくと、新規事業に つながる"型"になると西村さんは言います。

ジェネレーター役のUDS 代表・中川も、「今の時代はゼロからの企画はほとんどなく、組み合わせや重ね合わせが大切 。情報を得るには、まず発信すること」と共感の声を寄せました。

西村さんの「企画の哲学」を聞きました。

- 自分の欲望(心地いいこと)に忠実に

- なぜやっているのかを言語化して共有

- 関与する人が高いレベルで楽しさ、豊かさを感じられるか

「場づくりを通したあたらしい価値の企画」

第3回のゲストはgood mornings(株)の水代優さん。大人のための市民大学「丸の内朝大学」や、浅草のランドマーク「まるごとにっぽん」など、全国各地で場づくりを行い、地域の課題解決や場の魅力を高めるプロジェクトを数多く仕掛けています。

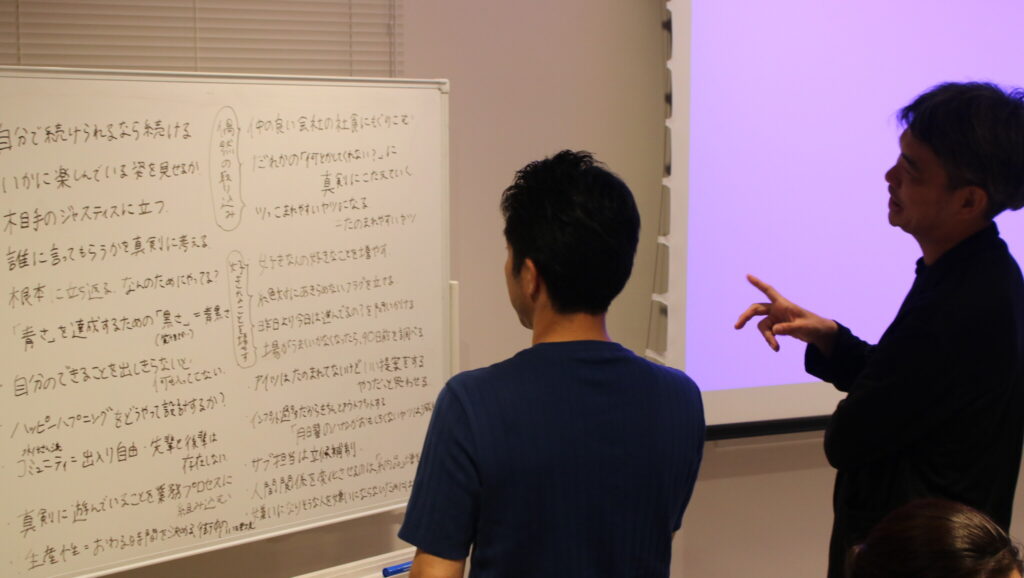

自らを「遊びの達人」と言う水代さん。「とりあえずやってみる」精神で始め、「相手のジャスティスに立つ」「あらゆる壁を扉に変える」、「やりたいという『青さ』と、したたかに事を進める『黒さ』を兼ね備えた『青黒さ』」など、豊富なプロジェクト例とともに水代流の企画のコツをご紹介いただきました。この日は学生の参加者も会場に。おもしろい企画が作れるようになるための、学生時代の過ごし方までも質問は及びました。

この回でも、発信の大切さが話題に挙がりました。「水代さんは、一緒に仕事をすると頼んでもいないのにとにかく色んな提案を出してくれますよね。本当にいい人!って思いますけど、それはなぜなんですか?」と、中川から質問が飛びます。「『出入口』と言いますが、絶対に『入出口』とは言わないですよね。つまり、自分からまず出すことをすれば、その分その後で自分で得るものがある、という想いからそのようにしています。」

トークの終盤には、ホワイトボードいっぱいに、企画のコツのキーワードが並びました。

水代さんにも「企画の哲学」を3つ挙げていただきました。

- 誰に言ってもらうか、言わせるか?を考える

- コラボレーション先を探す

- とりあえずやってみる

グループコーチング・振り返り+懇親会

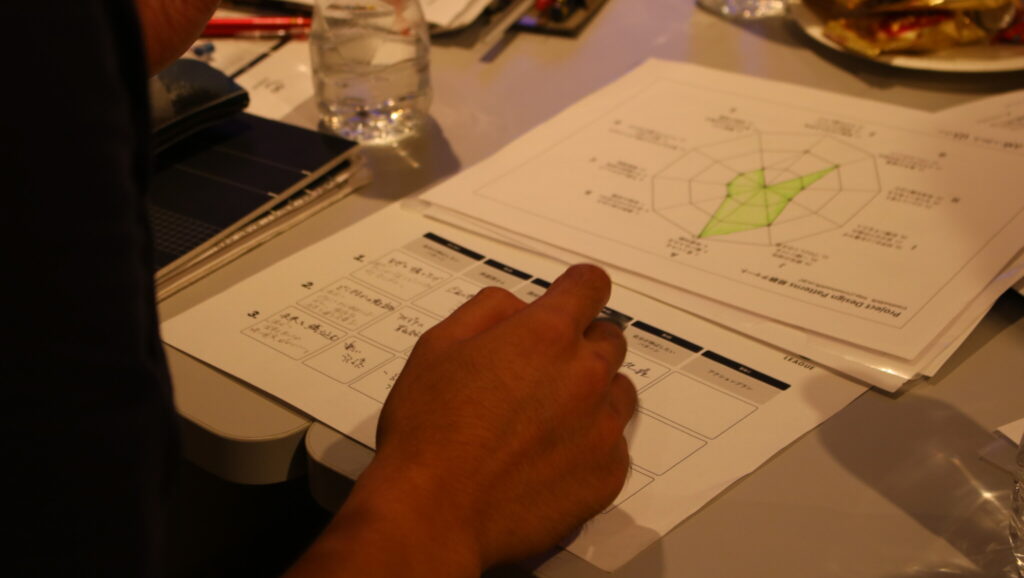

最終回ではこれまでを振り返り、参加者一人ひとりの企画づくりへの活かし方を考えるグループコーチングを行いました。

どのパターンが気になったか、自分につけていきたいか、など質問に答えながら、グループコーチングは進みます。こちらのグループでは、「感性」についての質問が飛び交いました。「クライアントと感性が合わず、思うようにプロジェクトが進まない」という悩みに対して、中川は自身の経験も踏まえながらパターンに合わせて紹介します。

「感性の相性」(パターンNo.29)を応用してみる

クライアントと会うときには、感性を細分化して探してみると、どこかは合う部分はあるはず。あとは、合う人を一緒に連れて行くようにする。

企画者としては、自分はこういう感性で、こういう人である!と発信、表現することも必要。一人だけ違うことを言うのは勇気がいるが、自分にエッジを立てる、自分のブランディングをするには必要なことだと思います。

その後もPDPを共通言語として、お互いにフィードバックしながらたっぷり2時間。最後に中川は「企画は正解が絶対にないもの。成功する人の年齢も幅広くて面白いですよね!」と語り、さらに参加者のモチベーションはアップ。秋に予定されている第4期にも期待が高まります!

各回の詳細はLEAGUEのホームページでも紹介されています。気になる方はぜひこちらもご覧ください。